| FIND-IT , die ultimative Dateisuchmaschinemit 'Vorliebe' für komplexe Volltextsuche in allen Dateiformaten. |

|

Zwei Stellwerke am Platz von einem!

Als ich mich vor längerer Zeit mit einem Modellbahnkollegen unterhielt, der auch Eisenbahner ist, entstand eine Idee. Die bei mir zu bauende Strecke entstand uim 1870. Als zwanzig Jahre später dann der Abzweit mit Gleisdreieck und Ausweichgleis entstand, wurde das alte Stellwerk damals natürlich mit mechanischen Antrieben gebaut. Wenn eine solch alte Strecke in der Zeit des Wirtschaftswunders elektrifiziert wurde, inklusive Gleisanlagen, hat man vorhandene mechanische Seilzuganlagen für Weichen und Signale oft gleich auch durch aktuelle elektrische Antriebe ersetzt. Damals, meinte der Kollege, hätte man das uralte Stellwerk nicht wochen- und monatelang umgebaut, sondern im laufenden Betrieb einfach ein damals modernes elektromechanisches Stellwerk daneben gestellt. Wenn das fertig gewesen wäre hätte man innerhalb weniger Nächte die Weichenantriebe montiert, die neuen Signale in Betrieb genommen und den Betrieb dann vom alten ins neue Stellkwerk verlegt. Nun steht im Abzweig also ein modernes einfaches Stellwerk aus den 60er Jahren, neben einem von 1890. Und weil die damalige DB so etwas nicht einfach verrotten ließ, fand die zuständige Regionaldirektion Köln dann doch etwas später freie Ressourcen, um das alte Stellwerk abzureißen. Just in dem Moment, in dem meine Anlage spielt. Das Obergeschoss wurde vom Bagger schon halb zerlegt.

Klick auf Bild, Link zur Urpsprungseite auf stellwerke.info !

|

Das also wollte ich bauen. Nun galt es, dafür passende Modelle zu finden. Ein typisches Stellwerk aus den 60er Jahren. Eher klein, zum Bedienen von 14 Weichen mit 8 Haupt- und den nötigen Vorsignalen. Aber eben doch modern. Auch wenn es inzwischen einige Anbieter gibt, die unterschiedlichste TT-Modelle herstellen, fand ich nichts passendes. Als ich im Internet recherchierte, wie so etwas in den 60ern Gebautes wohl aussehen würde, stieß ich auf www.stellwerke.info. Das ist eine Super-Fundgrube für Informationen und Fotos fast aller Stellwerke auf dem Gebiet der DB!. Dort fand ich ein Vorbild, das mir spontan sehr gefiel. Das Stellwerk Brachbach ist wirklich typisch sixties. Es steht im Tal der Sieg an der Siegstrecke, die - siehe Anlagenbeschreibung - meiner imaginären Hauptstrecke ja auch Pate stand. Die wurde dort zwar erst einige Jahre nach dem Neubau des Stellwerkes elektrifiziert... Aber das bedient eine ähnlich kleine Gleisanlage wie die bei mir geplante und schien mir insgesamt wirklich sehr passend.

Heutzutage sieht man zwar noch viele alte Stellwerke - aber wohl keines mehr in diesem Design. Auch das oben verlinkte Vorbild wurde keine zwanzig Jahre später komplett umgestaltet. Mit kleineren Fenstern und verklinkert sieht es heutzutage ganz anders aus. Ich kann mir gut vorstellen, warum das so ist. Die großen Fenster bestanden mit hoher Wahrscheinlichkeit aus nur einer Scheibe. Das muss im Winter sehr schwer zu heizen gewesen sein. Und auch das Putzen der Scheiben war sicher aufwendig. Aber da meine Anlage ja in einer Zeit spielte, bevor so etwas noch wichtiger wurde... verstärkt es für mich das Flair der späten 60er, frühen siebziger Jahre.

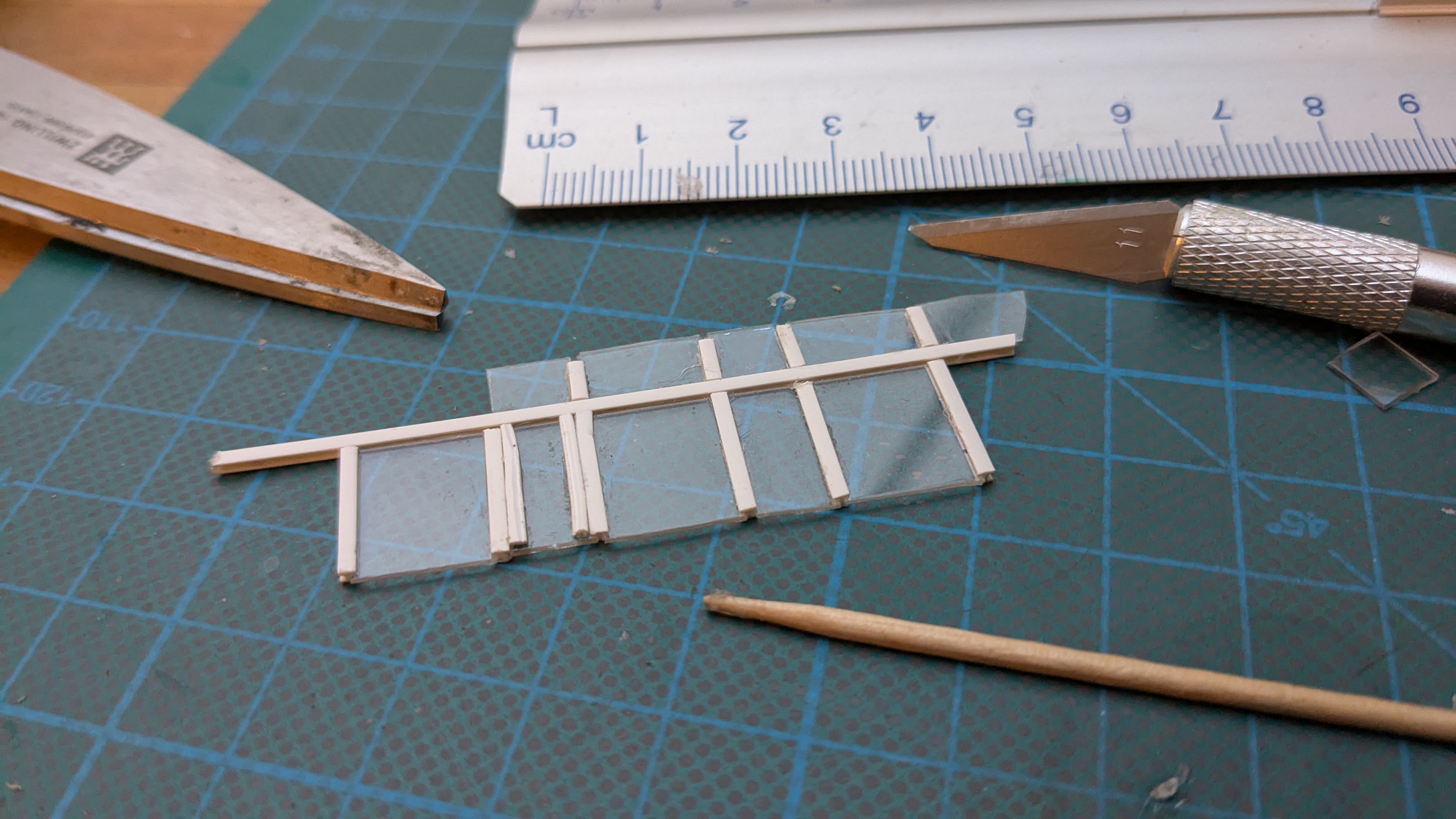

Komplexes Gebäude als kleine Bastelei

Ich wollte nicht unbedingt genau dieses Stellwerk bauen, aber ein ähnliches, vermutlich vom selben Architekten passend zu meinen lokalen Gegebenheiten entworfen. Etwas kleiner durfte es noch werden. Aber wie sollte ich das am besten angehen?. Vor allem die Fensterfronten schienen schwierig. Fensterflächen werden durch Kunststoffkleber schnell trübe verschmiert und unansehnlich. Sekundenklaber widerum produziert beim Trocknen Dämpfe, die sich dann als weißer Schleier auf das Glas legen. Die Fensterrahmen aus Metall ätzen? Dazu fehlt mir Ausrüstung und Erfahrung. Aus Papier ausschneiden und auf die transparenten Kunstoff-verglasung kleben? Ob das wirklich gerade wird und gut aussieht? Ich kam auf folgende, auf den ersten Blick abenteuerliche, Lösung. Ich baue die Fenster wirklich aus Rahmen (Kunststoffprofil) und Glas (Kunststoffscheiben). Stück für Stück einzeln verklebt. Die Rahmen entstanden aus H-Profilen mit 1,5mm Breite. OK, das wären im Original 18 Zentimeter, wo es beim Vorbild eher nur 12 Zentimeter wären. Aber so schmale H-Profile fand ich nur aus Messing. Aufwändiger in präzise Stücke zu sägen. dann noch weiß lackieren? In der nötigen Sauberkeit? Eher nicht. Also baute ich ¹Etwas zu groß¹ aus Polystyrol. Als Werkzeug kam ein kleines Bastelskalpell, ein Stahllinieal, eine alte Haushaltsschere und einige Zahnstocher zum Einsatz. Mehr nicht.

Nun wurden die Poystyrol-Profile mit Kopflupe und Skalpell nach Augenmaß abgelängt (erst mal nur für eine erste Reihe) und in die Nute ordentlich Holzleim geschmiert. Dann wurde die auf Maß geschnitte Plastikscheibe in die Nuten der Profile gedrückt. Natürlich hat der Holzleim das Glas furchtbar verschmiert. Aber er löst weder die Scheibe noch das Kunststoffprofil an, verbindet sich auch nicht wirklich fest damit. Nach dem Trocknen konnte der überschüssige Leim mit dem Zahnstocher einfach von der Scheibe gerubbelt werden. Natürlich hat er sich auch in der Nut nicht wirklich fest mit der Scheibe verbunden. Aber doch fest und stabil genug, um die Scheibe im Profil zu halten. Und als die erste Scheibenreihe getrocknet und hinreichend fest war, habe ich die Scheiben und Profile für die zweite Reihe zugeschnitten, auch wieder verklebt. und so weiter und so fort... in insgesamt 6 Arbeitsschritten von jeweils gut einer Stunde auf 3 Tage verteilt....

|

Wie man sieht: So wirklich restlos präzise ist es nicht geworden. Wo manch andere Bastler feinste Strukturen auf o,x Millimeter passend feilen bin ich latenter Grobmotoriker schon froh, wenn die Maßabweichungen nur 0,5mm betragen. Gerade Makro-Fotos zeigen natürlich gnadenlos jede Abweichung, jeden Fleck, der am Ende doch auf den Scheiben blieb. Aber mit bloßem Auge, aus knapp einem Meter entfernung an der Anlage...

Der Rest war dann fast Routine. Die Seitenwände mit der Bastelschere aus 1mm dünnen Polystyrol-Platten geschnitten, mit der Feile leicht begradigt. Mit feinem Bohrer die Ecken der Fenster markiert und dann mit Skalpell ausgeschnitten. Wo manch einer Fensterrahmen aus noch dünneren Polystyrolplatten oder gar Papier selbst schnitzt, habe ich dann doch ein paar passende Rahmen aus der Bastelkiste eingesetzt, die Tür fehlt noch, aber da werde ich noch etwas passendes finden. Die Fensterkonstruktion selbst ist übrigens doch ein klein wenig labil. Nachdem sie aber zwischen die (ebenfalls aus doppelt gelegten Polystyrol-Platten bestehenden) Dach und Bodenplatten und mit den Wänden verklebt waren, ist das Gebilde so stabil wie jedes andere Modellgebäde auch. Das Gebäude ist ja recht neu, der Putz daher noch strahlend weiß. Dafür habe ich die Polystyrolplatten einfach mit sehr feinkörnigem Schleifpapier sehr fein aufgerauht, nicht lackiert.

Schönes Modell mit kleinen Schwächen

Und ja, die Profile sind natürlich 50% breiter, als sie es bei echten Fensterrahmen wären. Das passt von den Proportionen nicht perfekt. Aber H-Profile mit nur 1mm ¹Höhe¹ hätte ich nur im aufwendiger zu bearbeitenden Messing bekommen. Und damit in der dann noch feinere Nut der als ¹Kitt¹ fungierende Holzleim gepasst hätte, hätte ich eine deutlich dünnere und damit labilere Fensterscheibe nehmen müssen.

Durch die breiten Profile mussten nicht nur die Proportionen der Fenster sich verändern. Das Stellwerk sieht schon anders aus, als das von Brachbach. Aber klar, es steht auch runde 70 Kilometer Luftlinie entfernt an einer imaginären ähnlichen Strecke. Es wurde vermutlich nur vom selben Architekten oder aus dem gleichen Baukasten geplant. Insgesamt bin ich jedenfalls mit dem Ergebis der ja doch recht schnellen Bastele zufrieden.

Und klar: bei solch großen Fensterfronten musste eine Inneneinrichtung her. Der Stelltisch entstand aus kleinen Polystyrolplatten und einem Gleisplan aus dem Tintenstrahldrucker. Das Schrank ist ebenrfalls ein Polystyrolklotz auf den das gedruckte Foto eines Büroregales geklebt wurde. Schreibtisch und Stuhl sind von ¹Union¹, das spezielle Bahntelefon aus einem winzigen klecks Knete, Ein aus der bekannten Modellbahnfamilie ¹Noch¹ stammender DB-Beamter in offizieller Uniform grüßt gerade einen vorbeifahrenden Zug. In der architektonisch passenden Ecke wurde eine Treppe angedeutet, mit einem alten Metallgeländer aus der Restekiste... Der Bodenbelyg zeigt dank Tintenstrahldrucker auf Papier das typische Lindgrün von Bodenbelägen aus den sechziger Jahren. Und all das ist sichtbar, seit ich an der Decke ein kurzes Stück der 12V LED-Streifen montiert habe, die ich sonst zur Waggonbeleuchtung verwende. .

|

Da steht es nun. Es fehlt nur noch eine Tür. Materialpreis insgesamt gute 10 Euro und Zeitaufwand knapp eine Woche pro Tag 1-2 Stunden. Es wird noch ein wenig in der aktuell ja fehlenden Umgebung aus Gehweg-Platten, Schotter, Split und Unkraut versenkt, dadurch wird das Erdgeschoss etwas niedriger wirken. Mir gefällts und es hat nun die Bezeichnung ¹Aif¹, Abzweig Igger, Fahrdienstleiter

Eine Diskussion um den Standort

entstand schließlich im TT-Board. Da meldeten sich Schlaumeier, dieses Stellwerk stünde doch an vollkommen unsinniger Stelle, wäre niemals wirklich dort gebaut worden. Es würde an die Weichenstraße gehören, damit die Stellwerker die Fahrwege im Auge haben können. Ich fragte: An welcher Weichenstraße? Rechts oder links? Es hieß, man hätte zwei Stellwerke benötigt und an jede Weichenstraße eines setzen müssen. Allein schon wegen der Länge der mechanischen Seilzüge. Hätte man? Wirklich? Nein, eindeutig nicht, das hatte ich schon bei der Planung recherchiert. Und für alle die es interessiert:

Also: Tatsächlich konnten Seilzüge für Weichen maximal 800 Meter lang gebaut werden, Für Signale, die weniger Kraft benötigen bis zur doppelten Länge. Dann rechnen wir mal: übliche maximale Zuglänge ist 670 Meter. Dazu kommt der Durchrutschweg zwischeen Signal und Weiche: An den im Einrichtungsbetrieb mit mehr als 60 km/h befahrenen Hauptstrecke 200 Meter, Am ohnehin mit maximal 60 km/h befahrenen Ausweichgleis jeweils 100 Meter. Dazu kommen noch rund 40 Meter je Weiche. Da wären die Anlaggen mit Ausweichgleis und Abzweig rund einen Kilometer lang. Davor jeweils in 100 Meter Abstand noch zwei Gleiswechsel, macht mit einigen Meter Sicherheitszuschlag immer noch weniger als 1300 Meter Gersamtlänge der Gleisanlagen. Wenn man da ein Stellwerk in die Mitte baut, kann man die gesamte Betriebsstelle bestens mit einem Stellwerk versorgen. Und die Sichtkontrolle des Fahrwegs? Signale und Gleisfeld sind in der hier nötigen Entfernung gut zu beobachten. Die Kontrolle der Züge und Zugschlüsse ist auf allen Gleisen möglich. Nur die Stellung der Weichen ist in dieser Entfernung natürlich nicht sichtbar. Muss sie auch nicht sein: Schon bei mechanischen Stellwerken gab es Vorläufer der heutigen Zungenprüfer. Sogenannte Prüfstangen. Wenn die Zungen der Weichen nicht sauber anliegen, lässt sich die Weiche nicht schalten, der Stellwerker merkt sofort, wenn da eine Weiche wegen eines technischen Problemes nicht sauber steht. Fazit: Auch im Zeitalter der Seilzüge hätte ein Stellwerk problemlos die komplette Betriebsstelle abdecken können. Warum also hätte man dort zwei Stellwerke bauen und dauerhaft bemannen sollen? Allerdings musste das Stellwerk eben wirklich - genau wie nun im Modell - ziemlich genau in der Mitte des Streckenabschnittes stehen, ganz sicher nicht an einem Ende der Weichendstraßen. Und ja, es ist etwas ungewöhnlich, dass das Gebäude in der Mitte des Gleisdreiecks steht und nicht auf der gegenüberliegenden Seite, wo es einfacher erreichbar wäre. Aber hey: Dort läuft direkt neben den Gleisen eine Landstraße an einem Fluss entlang. Da ist weit und breit kein Platz. Wenn die Bahn dort ein Stellwerk bauen wollte, musste sie in den sauren Apfel beißen und es in die Mitte des Gleisdreiecks legen, durch eine Unterführung von der Landstraße aus erreichbar. Alles hat seine Richtigkeit.

Ich hatte ja zwei Stellwerke versprochen. Und nun steht das Zweite, wenn auch noch ohne direktes Umfeld. Das alte mechanische Stellwerk, das an meiner neuen Strecke während der Elektrifizierung durch einen Neubau ersetzt wurde .... und einige Jahre danach nun endlich abgerissen wird. Ich habe mir von MBZ einen Lasercut-Bausatz besorgt, der stilistisch einigen bis vor einigen Jahren in meiner Nachbarschaft stehenden Altbauten sehr ähnelt. Ursprünglich hatte ich vor, das Dach abgedeckt mit einigen restlichen Dachbalken zu zeigen.... Auf Fotos von realen Abbrucharbeiten an realen Stellwerken stellte ich dann fest, dass dort darauf verzichtet wurde, so ein Gebäude systematisch von oben nach unten abzutragen. Da wurde mit der Schaufel einfach - von einer Seite angefangen - das ganze Dinge von Sockel bis Dachspitze weggerissen. Und so habe ich das dann auch gebaut, wobei der Abriss noch am Anfang steht. Aber es wäre schade gewesen, da nur noch einen kleinen Stummel aus dem Schutt ragen zu lassen :)

|

Klar, auch dieses Gebäude wird (wie bei mir eigentlich immer) noch einige Millimeter in der umgebenden Geländeoberfläche 'versenkt'. Es fehlt noch jede Menge Schutt und eine gewisse weitere Alterung/Patinierung.

Was die Bausätze von MBZ betrifft: Ich bin sehr angetan. Klar, sie sind ungefärbt, müssen bemalt werden, was aber sehr einfach möglich ist. Die Wände/Dächer und sonstige Teile bestehen aus (im Vergleich zu anderen Lasercut-Herstellern) sehr dicker und sehr stabiler Pappe, die fast wie Holz wirkt. Darauf sind aber wirklich sehr schöne Oberflächen graviert, etwa sehr lebendige und gleichzeitig maßstäblliche Dachpfannen .... Auch das Fachwerk-Gebälk (aus dünnerem Material) lässt sich sehr sauber fast bündig in entsprechend mit Nuten gelaserte dickeren Wänden versenken.... Fensterkreuze etcpp widerum sind wirklich sehr maßstäblich filigran..... Das ganze ließ sich wirklich einfach und entspannt bauen. Nur Regenrinnen/Fallrohre und Türklinken habe ich noch aus eigenem Material ergänzt - und aus übrigen Fachwerkteilen der nicht gebauten Mauern ein paar stehen gebliebenee Dachsparren sowie aus hauchdünnen Quadratleisten mit 1mm Kantenlänge ein paar abgebrochene Deckenbalken ergänzt.

Falls jemand anmerkt, die Baggerschaufel wäre unpassend, zum Abriss würde man doch üblicherweise ¹:Kneiff-Greiffer¹: verwenden. Stimmt wohl, ich habe aber ausdrücklich auch Fotos gefunden, wo der Bagger mit klassischer Schaufel das Gebäude einfach auseinandergedrückt und dann weggeschaufelt hat.....

|

Klar auch: Solche Bauarbeiten, so nah am Gleis - da muss man genau auif Sicherheit achten - und ich habe ja besonderen Spaß daran, mir eine möglichst realistische Geschichte für meine Phantasiestrecke auszudenken, Insofern: Es gibt da natürlich eine Gleissperrung. Aber nur für das dem Gebäude am nächsten liegende Gleis, der hier ja dreigleisigen Hauptstrecke. Da werden alle Züge Richtung Köln über das mittlere Ausweichgleis geführt.... aber das auch nur Nachts.

Denn: Der Bagger darf ohnehin nur baggern, wenn auf der hinter dem Gebäude liegenden abzweigenden Nebenstrecke (eine für zwei Wochen etwas ausgedehnte) Nachtruhe herrscht: Zwischen 00:15 und morgens 6:00. Danach muss der diensthabende Fahrdienstleiter gründlich prüfen, dass am Gleis kein Bröckchen liegt, das stören könnte.... bevor die Gleise dann ggf. ab 6:30 wieder genutzt werden. Die Nachtbaustelle gab mir auch einen Grund, dort (trotz deren Seltenheit in den frühen 70er Jahren) einen oordentliche Bauscheinwerfer aufzustellen, der das Ganze bei Nacht ins rechte Licht setzet Jetzt fehlt nur noch ein wenig Kleinkram, Schubkarre, Schaufeln, ausser dem Bagger braucht man für solche Abrisse eigentlich ja nicht viel Werkzeug.

|

Und eine Anekdote zu einem künftigen Detail: Ursprünglich hatte ich im Rohbau neben den Stellwerken, im Gleisdreieck ein größeres Geländestück deutlich tiefer gelegt. Da hatte ich eine Art Auffahrt zum Stellwerk im Kopf, für jedes Fahrzeug, welches von der Landstraße aus durch den Durchlaß unter den Gleisen gepaßt hätte. Oder zumindest ein tiefer liegender Parkplatz mit Treppe nach oben. Aber als der Bau dieses Stücke anstand, das alte Stellwerk war gerade fertig geworden,... hatte ich einen klaren Gedanken: Das alte (aktuell ja in Abriß befindliche) Stellwerk war etwa 1890 errichtet worden, als hier der Abzweig mit Gleisdreieck und Ausweichgleis entstand. Aber für welches Fahrzeug hätte man damals denn bitte einen befahrbaren Weg bis zum Stellwerk bauen sollen?

Die Stellwerker wären von einem Zug hier mitgefahren oder an der Hauptstraße von einem Fuhrwerk abgesetzt worden. Sie wären zu Fuß oder allenfalls per Fahrrad zum Dienst erschienen. Da reicht doch eigentlich ein schmaler Durchlass mit anschließender Treppe für einen Fußgänger.... So habe ich das dann gebaut, wodurch rechts davon aber nun doch eine maßstäblich fast 1000 Quadratmeter große Fläche im Gleisdreieck einfach frei blieb. Und dort soll nun einfach nur Unkraut wuchern? Da kam mir der altgediente Fahrdienstleiter Hartmut Habacht in den Sinn, der seit 1950 hier seinen Dienst verrichtete. Er fuhr die 10 Kilometer von Connrath meist mit dem Rad. Wenn er dann die Treppe hoch stieg und die freie Fläche voll Unkraut sah, dachte er an seine Frau und die beiden Kinder, die in der Dreizimmerwohnung ohne Balkon während der Nachkriegszeit schon häufiger Hunger hatten. Er hatte eine Idee und zum Glück auch ein paar Beziehungen innerhalb der Deutschen Bahn.

|

Da gab es ja den 1910 gegründeten

'Verein Bahn-Landwirtschaft', der bundesweit unzählige Bahnflächen als Kleingartenanlage an Eisenbahner preiswert verpachtete. Dessen (tatsächlich existierender) Unterbezirk Siegburg erhielt 1951 als sehr kleine Außenstelle das Bahn-Gelände am Iggerboden zugeteilt und verpachtete es in Form von zwei Parzellen dann an Hartmut Habacht - und seinen geschätzten Kollegen Klaus Kuckscharf. In den ersten Jahren nutzten beide es wirklich als Ackerland zur Eigenversorgung, mit kleinen Lauben dann zunehmend auch als Erholungsort für beide Familien - deren Kinder durch die schiere Pracht der vorbeifahrenden Zügen naturgemäß auch zu Eisenbahnern wurden. Im Jahr, in dem meine Anlage spielt, so etwa 1970, ist der Garten von Klaus Kuckscharf schon einige Jahre von der jungen Familie 'Fahrgut' übernommen. Hartmut Habacht ging in Pension - unmittelbar bevor sein alter Arbeitsplatz durch den Neubau ersetzt wurde - verbringt aber nun sogar noch mehr Zeit an der Laube und sieht mit Wehmut, wie sein alter Arbeitsplatz nun abgerissen wird. Freude machte ihm allerdings, daß dadurch der Blick auf den Stellwerksneubau frei wird, in dem sein Sohn Herbert Habacht seit knapp zwei Jahren regelmäßig auch seinen Dienst als Fahrdienstleiter versieht - und nach Feierabend gerne bei seinem alten Herren in der Laube auf ein Bier vorbei schaut. Kleine Anektdote am Rande: Beide erfeuen sich bester Gesundheit und haben seltens Schnupfen, Grippe oder sonstiges. Sie führen das (nur halb im Scherz) selbst auf ein bestens trainiertes Immunsystem zurück, nachdem die (damals noch offenen) Toiletten der vorbeifahrenden Fernzüge jahrzehntelang ihr Obst und Gemüse gedüngt hatte.

Diese Kleingartenidylle ist nun in Bau, bis das aber wirklich bis ins letzte beschriebene Detail ausgestaltet ist, wird es in der realen Welt wohl wirklich Sommer :-)